大历三年()四月,飘零于江陵的诗圣杜甫卧病在床,于困苦中写下《多病执热奉怀李尚书》:“衰年正苦病侵凌,首夏何须气郁蒸。大水淼茫炎海接,奇峰硉兀火云升。思沾道暍黄梅雨,敢望宫恩玉井冰。不是尚书期不顾,山阴野雪兴难乘。”接连使用“炎海”“火云”来形容自己身处的环境,病榻之上仍渴望着“山阴野雪”,可见难耐的酷暑给诗圣带来的心理阴影之大。

没有帝王声势浩大的仪仗随从和浩浩汤汤的离宫别馆,在车马不便的古代,到哪里避暑对人们来说确实是个问题。

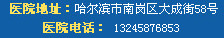

《兰亭图并书序》卷(画芯部分),明,许光祚,绫本设色,纵27厘米,横36.厘米,现藏故宫博物院

流觞曲水边的文士雅集

历史记载中最早的夏日避暑游出现在《穆天子传》中,其中《穆天子游舂山》一篇记载了周穆王于六月北上舂山的旅行经历:“季夏丁卯,天子北升于舂山之上,以望四野,曰:‘舂山是唯天下之高山也。’……曰:‘舂山之泽,清水出泉,温和无风。’”不过《穆天子传》通篇神话色彩浓厚,内容的真实性就不免大打折扣,甚至在《四库全书》被列入小说家类,周穆王“中国旅行第一人”的身份真实性也常常被人质疑。

不过如果仔细阅读两晋之前的山水游记,会发现一个有趣的现象:自先秦至两汉,自然风光并未以独立的姿态出现在游记内容中,旅途中的山水风景或作为人们崇拜的对象,或作为一种陪衬背景,或作为比德的对象,又或被作家当作展示繁华昌盛的外在世界影像,仿佛人们不是在旅行,而是在上一堂户外政治课。

最典型的例子就是东汉马第伯的《封禅仪记》。《封禅仪记》在文学史中通常被视为中国最早的山水游记,记述了马第伯随汉光武帝封禅泰山的沿途所见,其中描绘泰山“仰望天阙,如从谷底仰观高峰。其为高也,如视浮云,其峻也,石壁窅窱,如无道径通”,文字清新隽永。可惜全篇文章的重心依然围绕封禅这一行为展开,寥寥几笔景色描写仿佛吉光片羽,即刻便被强烈的政治色彩掩盖了。

旅行的意义觉醒于两晋时期。大动荡的社会环境下,人们更加迫切地需要心理慰藉和精神支柱,开始自觉地

转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbwh/5506.html